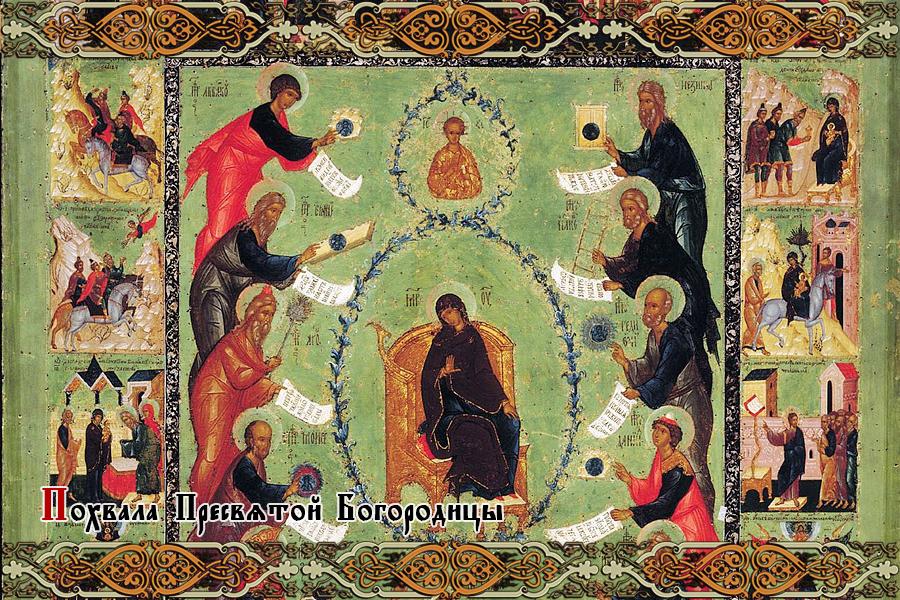

25 апреля Церковь совершается память иконы Божией Матери «Муромская».

На протяжении почти десяти веков эта икона, прославившаяся многочисленными чудесами и исцелениями, благоговейно почитается верующими не только городов Мурома и Рязани, но и всей России. Перед святым образом молятся о даровании благочестия, милосердия, кротости, чистоты и правды, о сохранении града и страны христианской, об избавлении от иноплеменных, о помощи в учении и даровании духа разума.

По преданию, чудотворная икона «Муромская» попала на Русь из Византии и первоначально находилась в Киеве. Святой благоверный князь Константин (Ярослав Святославович), потомок равноапостольного князя Владимира, получив в удел Муромское княжество, населенное язычниками, стремился просветить местных жителей светом христианской веры. Он отправил к муромцам своего сына Михаила в качестве посланника, но язычники убили его. Тогда князь Константин со своей дружиной подошел к городу, и жители были вынуждены признать его власть, но они упорно не желали принимать христианство. Не принуждая их креститься силой, князь непрестанно молился, чтобы Господь помог ему обратить их к истинной вере. На месте убиения своего сына он построил Благовещенский храм, куда и была перенесена из церкви при княжеской резиденции привезенная им из Киева икона, которая получила наименование «Муромская».

Не раз святой благоверный князь Константин призывал к себе старейшин города, убеждая их переменить веру. С проповедью о Христе обращалось к муромцам и прибывшее с князем духовенство, но все было напрасно. В житии святого князя сказано, что горожане поклялись убить его, чтобы не принимать христианства.

Однажды толпа язычников подступила к княжескому дому, грозя Константину и всей его семье смертью. Князь с княгиней и сыном укрылись в Благовещенском храме и усердно молились о спасении, пока не услышали глас: «Константине! Услышана молитва твоя, дерзай, не бойся. Аз есмь с тобою». Князь смело вышел к бунтовщикам с «Муромской» иконой Пресвятой Богородицы в руках. Пораженные чудесным сиянием, исходившим от святого образа, язычники переменили свои намерения и сами пожелали принять Святое Крещение, которое и было торжественно совершено с теми же обрядами, как при святом Владимире в Киеве.

Второе чудо от Муромской иконы произошло в XIV веке, и было связано со святым епископом Рязанским Василием.

Смиренный и целомудренный владыка неутомимо трудился на ниве Божией в Муроме: он строил и восстанавливал храмы, просвещал невежественных язычников, укреплял сомневающихся. Такие высокие подвиги и добродетели стали ненавистны диаволу, которые употребил все свои сатанинские хитрости, чтобы возбудить в муромцах подозрение в чистоте в целомудрии своего архипастыря. Обманутые диаволом горожане решили изгнать владыку из города, нашлись даже и такие, кто предлагал убить праведника.

Не гневаясь и не раздражаясь, смиренно возложив упование на Господа, владыка попросил дать ему время до утра. Всю ночь он молился в храме, а утром отслужил Литургию и молебен перед Муромской иконой Божией Матери. Взяв с собой этот чудотворный образ, епископ Василий отправился на берег Оки, чтобы навсегда покинуть город. Он положил на воду свою мантию, ступил на нее с иконой в руках и был отнесен ветром против течения до места, называемого Старая Рязань.

Вот как в середине 1650-х годов описал это событие в своем Месяцеслове Симон (Азарьин): «Иже во святых отца нашего Василия епископа Муромского, иже из Мурома сяде на свою мантию и рекою Окою всем зримо отплове на Рязан вверх противу воды пловяше».

Жители Мурома, пораженные и вразумленные этим чудом, пришли в себя, они стали просить владыку не покидать их: «Прости нас, грешных рабов своих, согрешихом пред тобою, отче святый, не забуди нас, рабов твоих», — но было уже поздно.

Дивный Промысл Божий чудесным образом известил жителей Рязани о приближении к их городу святителя Василия. Предание говорит, что жители Рязани пред самым прибытием святителя собрались в храм к вечернему богослужению, но диакон, вышедший начинать службу, не мог произнести ни слова. Наконец он провозгласил: «Не могу начинать, Владыко прибыл, Владыку встречайте!» Все присутствующие в храме поспешили на берег Оки и увидели святителя, стоя плывущего на мантии с образом Богородицы в руках.

С того времени в Муроме епископская кафедра была упразднена, а учреждена в Рязани, где и осталась чудотворная Муромская икона. В память того, что перед ней молился святой епископ Василий в горький час своего изгнания из Мурома, святой образ стали называть еще и «Моление святого Василия».

Через три года святитель Василий избрал местом жительства новую (т. е. нынешнюю) Рязань и там утвердил свою кафедру, туда же была перенесена и Муромская икона Пресвятой Богородицы. Впоследствии этот чудотворный образ был помещен над гробницей святителя Василия в рязанском кафедральном соборе Рождества Христова. После революции собор был закрыт, а икона пропала.

С Муромской иконы Божией Матери часто писались списки, многие из которых в настоящее время находятся в различных храмах и музейных собраниях.

В 1810 году по просьбе жителей Мурома указом Святейшего Синода 12 (25) апреля было установлено празднование Муромской иконе Божией Матери.

Тропарь, глас 4

Днесь све́тло красу́ется град Му́ром,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся, Тебе́ взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.