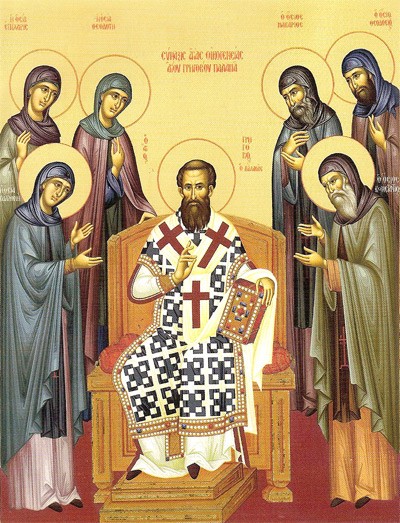

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский

Второе воскресенье Великого поста посвящено памяти святителя Григория Паламы — великого учителя Церкви, наставника на все времена в спасительном деле молитвы и для монахов, и для мирян. Что же такого замечательного в фигуре и деяниях этого святого, что Церковь посвящает ему один из воскресных дней Великого поста — самого ответственного с духовной точки зрения периода своего календаря?

Многим известен спор между святителем Григорием и его современником, учёным монахом Варлаамом Калабрийским о природе Фаворского света и о духовной практике афонских монахов, которые путём многих молитвенных подвигов удостаивались видения того самого света, который воссиял апостолам Христовым на горе Фавор. Святитель говорил, что свет этот был нетварым, а монах Варлаам — что свет этот был тварным, и что вообще монахи на Афоне, откровенно говоря, занимаются какой-то ересью. В чём же суть спора и почему он был так важен?

А суть спора была в том: может ли человек реально встретиться с Господом ещё при жизни, или же это невозможно в принципе? Возможно ли соединение человека с Богом, или невозможно? Монах Варлаам, опираясь на свои знания и логику, считал, что встреча с Богом в земной жизни и реальное Его познание невозможно. Святитель же Григорий учил, что Бог по сущности своей непознаваем и недоступен, но через приобщение к Божественной нетварной энергии (именно эту энергию имеет в виду святитель, когда говорит о Фаворском свете), по Благодати Божией, человеку всё же доступно соединение с Ним. Иными словами, Варлаам, идя путём строгих рассудочных умозаключений, как бы ставит между человеком и Богом непреодолимую преграду. Напротив, святитель Григорий доказывает, что путь реального соединения с Богом открыт для каждого и даже ещё на земле.

И Церковь приняла сторону святого Григория, признав тем самым, что рассудок и логика не являются универсальными ключами к тайнам мироздания, и что по Благодати Божией человек, стремящийся ко спасению, может соединиться с Богом вопреки всем законам мира. Это доказал святитель Григорий, и доказательства его основаны не на умозаключениях, а на личном духовном опыте молитвенника и аскета.

«Православию наставниче, святителем украшение, богословцем поборниче непобедимый, Григорие чудотворче, Солуню великая похвале, проповедниче благодати, моли Христа Бога спастися душам нашим».

По сути, он просто опытным путём неопровержимо показал действенность всего того, что рекомендует Священное Писание людям, желающим быть не просто биологическими организмами, а чадами Божиими: непрестанная молитва, удаление от суеты мира ради жизни с Богом, покаяние, воздержание. Святитель открыл миру молитву Иисусову и показал путь, по которому человек, вооружённый этой молитвой, постепенно возрастая духовно, может достичь самого настоящего благодатного соединения с Господом, которое называется обожением. И, значит, не зря Церковь напоминает нам об этом древнем святителе, желая чтобы Григорий Палама стал для нас духовным ориентиром и примером того, к чему призван человек и чего он может достичь, если только Бог станет целью и смыслом его существования.

Он искал Бога и встретил Его. И, пользуясь его наставлениями, множество христиан спасались и спасаются до сих пор, обретая живую, непрестанную молитву, которая, по сути, и является подлинной духовной жизнью. Об этих людях мы не часто слышим, так как и Писание множество раз ясно говорило нам, что все живущие ради Бога становятся врагами этому миру… Вот мир и старается сделать всё, чтобы подвижники не были замечены, чтобы их подвиг казался глупостью на фоне всех тех «ценностей», которые мир предлагает человеку.

Но, иногда мы слышим о совершенно невероятных молитвенниках, гигантах духа наподобие Иосифа Исихаста или Паисия Святогорца, или о наших русских великих святых. И тогда не возникает сомнения, что путь их единственно верный. Только вот кажется, что это удел избранных… И тут вновь нам на помощь из далёкого XIV столетия приходит святитель Гиригорий, который говорит, что живая, благодатная молитва и реальная жизнь в единении с Богом, с радостью которой ничего не может сравниться, доступны всякому, ревностно ищущему спасения души своей.

Житие святителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282–1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году (по другим сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского (память 11 июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество. После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора Исихаста, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь он прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. Но через три года (1321), стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве – умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века Евагрия Понтийского и преподобного Макария Египетского (память 19 января).

После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память 12 марта) подробное освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено Афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой, молчание), а сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя как основу жизни. В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только в субботу и воскресенье пастырь выходил к народу – совершал богослужение и произносил проповеди.

Его поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и слезы. Однако полная отрешенность от общественной жизни святителю была несвойственна. Иногда он посещал богословские собрания городской образованной молодежи во главе с будущим патриархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет.

В 1331 году святитель удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни. А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов православия и принесшие ему известность учителя исихазма.

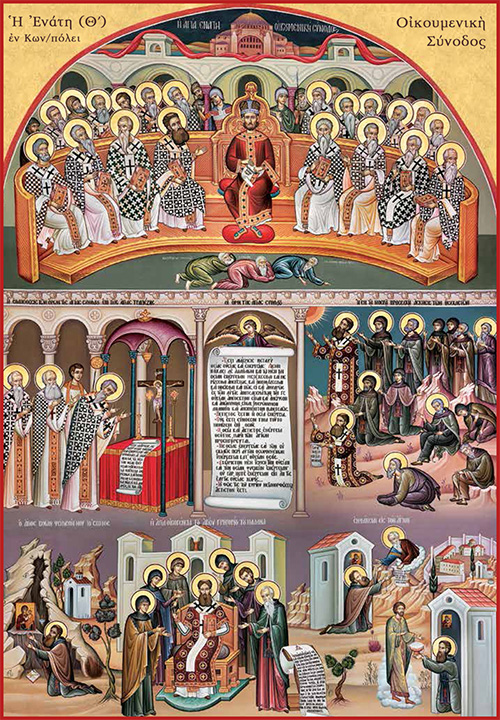

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии, умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном университете и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита (память 3 октября), апофатическое богословие которого было признано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях. Святитель Григорий по просьбе Афонских монахов обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных попыток, он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились «Триады в защиту святых исихастов» (1338).

К 1340 году Афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама – так называемый «Святогорский томос». На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию. Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и патриарх Иоанн XIV Калека (1341–1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1328–1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и Афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347–1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения.

Но солуняне приняли святителя Григория не сразу: он вынужден был жить в разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал проповедь христианской веры. Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года.

В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при патриархе Филофее (1354–1355, 1362–1376), который написал житие и службу святителю.

Тропарь, глас 8

Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́,/ пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся,/ при две́рех суд, воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го,/ но осла́би, Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Григо́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.